お口ぽかん症について

歯の豆知識

最近、ふと気づくと「お口をぽかん」と開いたままのお子さんをよく見かけます。

子どもに見られる「お口ポカン」とは、日常的に口が開いたままの状態になっていること。「お口が開いているよ」と指摘するといったん口を閉じますが、すぐにまたお口ポカン状態に戻ってしまうのです。

この状態のことを、歯では口唇閉鎖不全症(こうしんへいさふぜんしょう)と呼んでいます。ではなぜ、このお口ポカンは起こるのでしょうか?

お口ポカンが起こる原因の多くは、口周りの筋肉(口輪筋)や舌の筋肉が弱いことが原因しています。これらの筋肉がしっかり発達しないと、口をうまく閉じられなくなります。

口周りの筋力低下は、「よく噛まなくても飲み込める、やわらかい食事が多い」「風車や風船など、口輪筋を使う遊びが少なくなっている」ことが原因で増えていると考えられています。

【お口ぽかんの6つのリスク】

① 虫歯・歯周病になりやすくなります

・口腔内が乾燥し、虫歯や歯周病の菌が繁殖しやすくなります

② 口臭の原因になります

・乾燥した口腔内で菌が繁殖したんぱく質を分解・発酵させてガスを発生します

③ 歯並びが悪くなりやすくなります

・口をポカンと開けている癖があると舌を正しい位置に置いておくことができず、下あごの方向へ舌が垂れ下がってしまいます。これを低位舌(ていいぜつ)と言います。

低位舌になると下あごの歯に力が加わりやすくなり、すきっ歯や反対咬合(咬み合わせが逆の状態)といった歯列不正につながります。

④ 顔がゆがみやすくなります

・お口ポカンの状態が続くと口周りの筋肉・あごの骨が十分に発達せず、顔にゆがみが生じるケースがあります。「あごがない」「あごと首の境目が曖昧」「顔が間延びしている」といったお口ポカン特有の顔つきは、アデノイド顔貌(がんぼう)と呼ばれます。

⑤ 姿勢が悪くなります

・口呼吸になると顎を前に突き出す姿勢になりやすく猫背になります

⑥ 風邪や感染症にかかりやすくなります

・口呼吸は直接空気を取り込んでしまい自浄作用が上手く働かず感染リスクが

高まります

【お口ぽかんを改善する方法】

① おもちゃで楽しくトレーニング

・風船・風車などのおもちゃは、お口周りの筋肉を鍛えるのにおすすめ。大人も一緒に遊びながら、楽しく口輪筋をトレーニングすることができます。

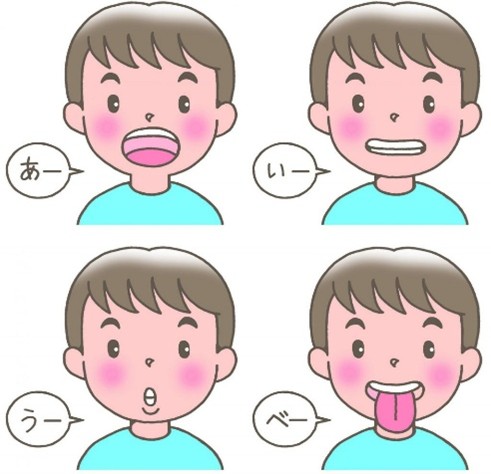

② あいうべ体操

・口周りの筋肉を鍛えるために「あ」「い」「う」という口の動きと「べー」と舌を出す動きを行って舌の筋肉を強化するのが「あいうべ体操」です。

【あいうべ体操のやり方】

①「あー」と口を大きく開く

②「いー」と口を大きく横に広げる

③ 「うー」と唇をとがらせて口を前に突き出す

④ 「べー」と舌を思い切り突き出して、下に伸ばす

③ 噛む力を鍛える食事と食べ方

・かみごたえのあるものや、かむ回数の多いものを食べるとよいでしょう。たとえば、カレーなどに入れる野菜を少し大きめに切るなどの工夫をすると、かみごたえがあり、かむ回数を増やすことができます。

食事中に、水やジュースで流し込んで食べる癖がつくと、よくかんで食べることができなくなるので注意しましょう。

幼児期は、手づかみ食べもオススメです。たとえば、手でつかんだ食べものを前歯でかじりとることによって、自分の口に入る食べ物の分量を学ぶ経験を重ねることができ、それがかむ動作につながっていきます。

④ 口腔筋機能療法(MFT)

・口腔筋機能療法(MFT)とは、歯列を取り巻く舌・唇・頬などの筋肉を強化して、正しく機能させるための訓練法。小さな子どもであれば歯並びが悪くなるのを防げますし、すでに歯並びが気になっている場合でも、適切に訓練することで矯正治療をスムーズに進められることがあります。

上で紹介した「あいうべ体操」や食事の工夫などに取り組んでも、「お口ぽかん」が改善しない場合は、早めに医療機関に相談しましょう。「口唇閉鎖不全症」は歯科の病気ですので、まずは歯科に相談してください。

「お口ぽかん」を解消するには、口周りや舌のトレーニング、食事や遊びの工夫など保護者の支えと保護者が子どもの様子を日ごろからしっかりチェックし、見守っていくきめ細やかなケアも大切です。

お困りなことがありましたら、いつでもお近くのスタッフにお声がけくださいね。

子どもに見られる「お口ポカン」とは、日常的に口が開いたままの状態になっていること。「お口が開いているよ」と指摘するといったん口を閉じますが、すぐにまたお口ポカン状態に戻ってしまうのです。

この状態のことを、歯では口唇閉鎖不全症(こうしんへいさふぜんしょう)と呼んでいます。ではなぜ、このお口ポカンは起こるのでしょうか?

お口ポカンが起こる原因の多くは、口周りの筋肉(口輪筋)や舌の筋肉が弱いことが原因しています。これらの筋肉がしっかり発達しないと、口をうまく閉じられなくなります。

口周りの筋力低下は、「よく噛まなくても飲み込める、やわらかい食事が多い」「風車や風船など、口輪筋を使う遊びが少なくなっている」ことが原因で増えていると考えられています。

【お口ぽかんの6つのリスク】

① 虫歯・歯周病になりやすくなります

・口腔内が乾燥し、虫歯や歯周病の菌が繁殖しやすくなります

② 口臭の原因になります

・乾燥した口腔内で菌が繁殖したんぱく質を分解・発酵させてガスを発生します

③ 歯並びが悪くなりやすくなります

・口をポカンと開けている癖があると舌を正しい位置に置いておくことができず、下あごの方向へ舌が垂れ下がってしまいます。これを低位舌(ていいぜつ)と言います。

低位舌になると下あごの歯に力が加わりやすくなり、すきっ歯や反対咬合(咬み合わせが逆の状態)といった歯列不正につながります。

④ 顔がゆがみやすくなります

・お口ポカンの状態が続くと口周りの筋肉・あごの骨が十分に発達せず、顔にゆがみが生じるケースがあります。「あごがない」「あごと首の境目が曖昧」「顔が間延びしている」といったお口ポカン特有の顔つきは、アデノイド顔貌(がんぼう)と呼ばれます。

⑤ 姿勢が悪くなります

・口呼吸になると顎を前に突き出す姿勢になりやすく猫背になります

⑥ 風邪や感染症にかかりやすくなります

・口呼吸は直接空気を取り込んでしまい自浄作用が上手く働かず感染リスクが

高まります

【お口ぽかんを改善する方法】

① おもちゃで楽しくトレーニング

・風船・風車などのおもちゃは、お口周りの筋肉を鍛えるのにおすすめ。大人も一緒に遊びながら、楽しく口輪筋をトレーニングすることができます。

② あいうべ体操

・口周りの筋肉を鍛えるために「あ」「い」「う」という口の動きと「べー」と舌を出す動きを行って舌の筋肉を強化するのが「あいうべ体操」です。

【あいうべ体操のやり方】

①「あー」と口を大きく開く

②「いー」と口を大きく横に広げる

③ 「うー」と唇をとがらせて口を前に突き出す

④ 「べー」と舌を思い切り突き出して、下に伸ばす

③ 噛む力を鍛える食事と食べ方

・かみごたえのあるものや、かむ回数の多いものを食べるとよいでしょう。たとえば、カレーなどに入れる野菜を少し大きめに切るなどの工夫をすると、かみごたえがあり、かむ回数を増やすことができます。

食事中に、水やジュースで流し込んで食べる癖がつくと、よくかんで食べることができなくなるので注意しましょう。

幼児期は、手づかみ食べもオススメです。たとえば、手でつかんだ食べものを前歯でかじりとることによって、自分の口に入る食べ物の分量を学ぶ経験を重ねることができ、それがかむ動作につながっていきます。

④ 口腔筋機能療法(MFT)

・口腔筋機能療法(MFT)とは、歯列を取り巻く舌・唇・頬などの筋肉を強化して、正しく機能させるための訓練法。小さな子どもであれば歯並びが悪くなるのを防げますし、すでに歯並びが気になっている場合でも、適切に訓練することで矯正治療をスムーズに進められることがあります。

上で紹介した「あいうべ体操」や食事の工夫などに取り組んでも、「お口ぽかん」が改善しない場合は、早めに医療機関に相談しましょう。「口唇閉鎖不全症」は歯科の病気ですので、まずは歯科に相談してください。

「お口ぽかん」を解消するには、口周りや舌のトレーニング、食事や遊びの工夫など保護者の支えと保護者が子どもの様子を日ごろからしっかりチェックし、見守っていくきめ細やかなケアも大切です。

お困りなことがありましたら、いつでもお近くのスタッフにお声がけくださいね。