まさみ歯科の想い

私たちは「あなたの歯合わせパートナー」ということをコンセプトにしてお子さんからご高齢の方までお一人お一人に合ったオーダーメイドの予防をご提案しております。

虫歯や歯周病で歯を一本でも失えば皆様の生活の質(QOL)を損ないます。また、口元が気になり口を開けて笑うことができず、笑顔が減ってしまうこともあるでしょう。歯を失うリスクを少しでも減らすためには、歯科医院でのプロのお掃除と適切なセルフケアが必要です。歯磨きが苦手な方、飲食の回数が多い方などライフスタイルによって必要なセルフケアは様々です。

まさみ歯科では、皆様のお口の状態に合わせた歯科衛生士によるプロのお掃除と適切なセルフケアをご提案いたします。

予防は治療に比べて遥かに負担の少ない医療と考え、皆様に口腔ケアを提供しております。一人でも多くの方々の生活の質を守るお手伝いができれば幸いです。

予防は治療に比べて遥かに負担の少ない医療と考え、皆様に口腔ケアを提供しております。一人でも多くの方々の生活の質を守るお手伝いができれば幸いです。

当院では口腔機能低下症の診断を保険適応で行っております

口腔機能低下症とは

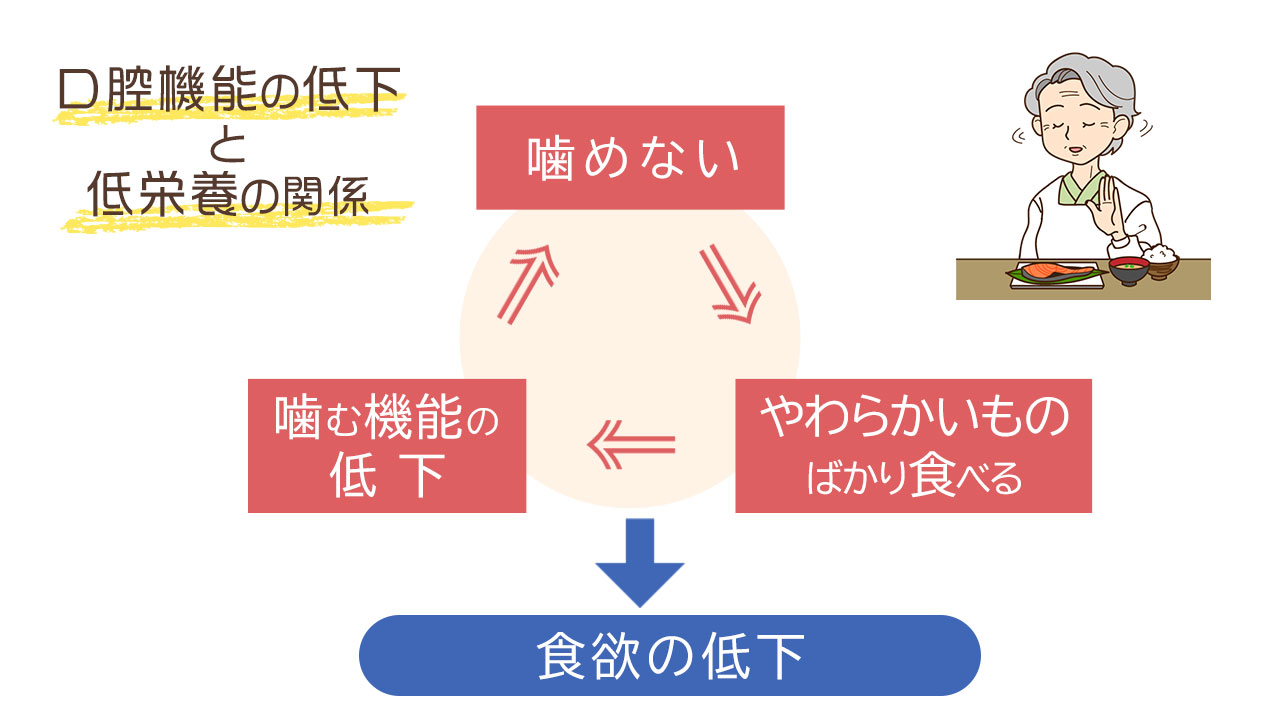

口腔機能低下症とは、口腔内の機能が低下している状態を指します。

具体的には、噛む・飲み込む・発音するなど、日常的な口腔の機能が衰えた状態のことです。

この口腔機能低下症が進行すると、咀嚼に関わる筋肉(口腔周囲筋や咀嚼筋)の機能が低下し、身体全体の衰えに繋がります。

口腔機能が衰えると、

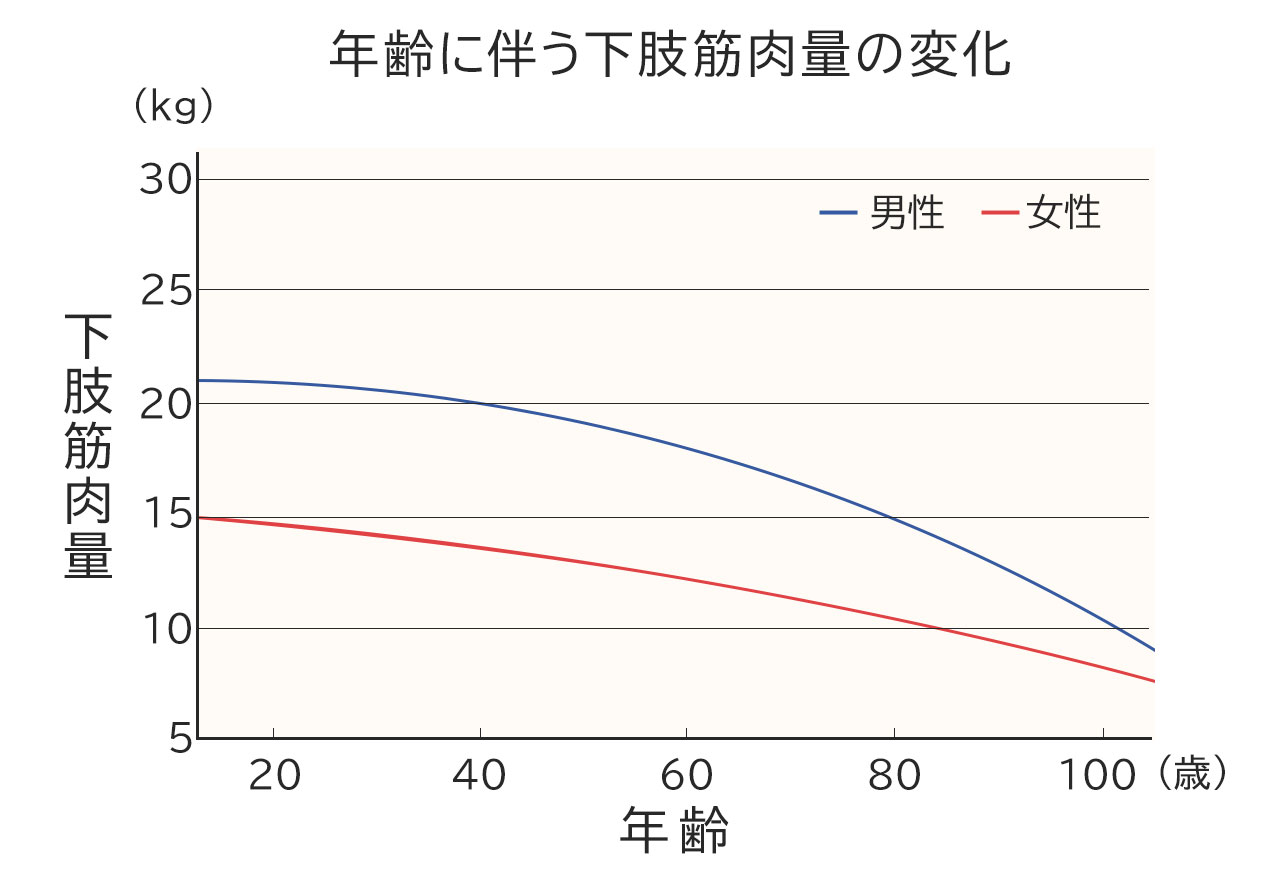

一般的に筋力量は、40歳前後から徐々に減少傾向が見られるようになり、加齢に伴って減少量が加速化していきます。

特にに高齢者においては減少速度はますます加速し、1年で5%以上減少となった例もあります。

具体的には、噛む・飲み込む・発音するなど、日常的な口腔の機能が衰えた状態のことです。

この口腔機能低下症が進行すると、咀嚼に関わる筋肉(口腔周囲筋や咀嚼筋)の機能が低下し、身体全体の衰えに繋がります。

口腔機能が衰えると、

- 噛む力が弱くなり、消化しやすい柔らかい食べ物や流動食に頼るためタンパク質やエネルギーの摂取量が減少します。

- タンパク質やエネルギーの摂取量減少により、筋肉の維持や修復ができなくなり、筋肉量が減少します。

- 筋肉量が減少すると体力が低下し、食事の準備や摂取が困難になり、栄養摂取が不十分になりがちになります。

一般的に筋力量は、40歳前後から徐々に減少傾向が見られるようになり、加齢に伴って減少量が加速化していきます。

特にに高齢者においては減少速度はますます加速し、1年で5%以上減少となった例もあります。

口腔機能低下症により咀嚼に関わる筋肉(口腔周囲筋や咀嚼筋)の機能が低下すると、特に高齢者の場合、咀嚼筋だけでなく、全身の筋肉量の低下も進行しやすくなります。

全身の筋肉が低下していないか、セルフチェック

セルフチェックリスト

| 体重減少 | ここ6か月間で2~3kg以上の(意図しない)体重減少があった |

|---|---|

| 倦怠感 | ここ2週間、特に理由もなく疲れたような感じがする |

| 活動量 | 軽い運動や体操、定期的な運動やスポーツは特に行っていない |

| 握力 | 利き手の測定で男性26kg未満、女性18kg未満である |

| 通常歩行速度 | ほぼ同じ年齢の同性と比較して、歩く速度が遅い |

上記の表の5つの項目のうち、3つ以上該当する場合はフレイル(虚弱)、1~2つ該当する場合はプレフレイル、いずれにも該当しない場合は健常または頑健と判定することができます。

フレイル、またはプレフレイルと判定された方は、全身の筋肉量が低下していているため何らかの対策をとる必要があります。

指輪っかテスト

「指輪っかテスト」は、計測器を使わず自分の指で行う簡易型のチェック方法です!

<やり方>

(1)膝を直角にして足のうらが、しっかりと地面に付く状態で座れる高さの椅子、台に座ります。

(2)親指と人差し指で「指輪っか」をつくり、利き足でない方の足で調べます。

※指の長さなど個人差があるため、あくまでも目安です。

<囲めない><ちょうど囲める>

筋肉量が十分ある可能性が高いです。

<隙間ができる> !要注意!

筋肉量が少ない可能性があります。

筋力が減少・減弱した状態が続くと、転倒・骨折のリスクが高まります。

<やり方>

(1)膝を直角にして足のうらが、しっかりと地面に付く状態で座れる高さの椅子、台に座ります。

(2)親指と人差し指で「指輪っか」をつくり、利き足でない方の足で調べます。

※指の長さなど個人差があるため、あくまでも目安です。

<囲めない><ちょうど囲める>

筋肉量が十分ある可能性が高いです。

<隙間ができる> !要注意!

筋肉量が少ない可能性があります。

筋力が減少・減弱した状態が続くと、転倒・骨折のリスクが高まります。

全身の筋肉量増加のために必要なこと

筋肉量の増加には、

口腔機能の低下によりタンパク質の摂取量が低下している場合、まずは口腔機能低下症の診断を行い、それに対する治療を行う必要があります。

- 継続的な運動

- 十分な量のタンパク質摂取

口腔機能の低下によりタンパク質の摂取量が低下している場合、まずは口腔機能低下症の診断を行い、それに対する治療を行う必要があります。

口腔機能低下症の診断

当院では、口腔機能低下症は以下の7つの評価項目の中より抜粋して診断します

- 口腔衛生状態不良(口腔不潔)

- 口腔乾燥

- 咬合力低下

- 舌口唇運動機能低下

- 低舌圧

- 咀嚼機能低下

- 嚥下機能低下

口腔衛生状態不良

口腔の衛生状態は、Tongue Coating Index(TCI)4)を用いて、舌苔の付着程度を評価します。

舌苔は舌表面に白色または黄褐色のこけ状に見えるもので、舌苔の付着原因は、喫煙、薬の副作用による唾液分泌低下、免疫力低下による口腔内常在細菌叢の変化などがあります。

その中でも特に注目すべきは、舌の運動機能の低下に伴う自浄作用の低下を疑います。

舌苔は舌表面に白色または黄褐色のこけ状に見えるもので、舌苔の付着原因は、喫煙、薬の副作用による唾液分泌低下、免疫力低下による口腔内常在細菌叢の変化などがあります。

その中でも特に注目すべきは、舌の運動機能の低下に伴う自浄作用の低下を疑います。

口腔乾燥

唾液量の計測により行います。

口腔水分計(ムーカス®)を用いる方法と唾液量をサクソンテストで計測する方法があります。

唾液は食物を細かく粉砕し、食塊としてまとめるうえで重要な役割を果たします。

唾液分泌が低下すると、食塊をまとめるのに時間がかかり咀嚼時間が長くなります。また味覚を感じにくくなるため食べる楽しみが低下し、食思不振や食欲低下につながることがあります。

口腔水分計(ムーカス®)を用いる方法と唾液量をサクソンテストで計測する方法があります。

唾液は食物を細かく粉砕し、食塊としてまとめるうえで重要な役割を果たします。

唾液分泌が低下すると、食塊をまとめるのに時間がかかり咀嚼時間が長くなります。また味覚を感じにくくなるため食べる楽しみが低下し、食思不振や食欲低下につながることがあります。

咬合力低下

動揺度Ⅲの歯、残根、ブリッジのポンティック、インプラント上部構造を除く残存歯数が20歯未満の場合、咬合力低下と判定します。

咬合力の低下は咀嚼能力との関連性が高く、筋力の低下にも影響を受けます。

咬合力の低下は咀嚼能力との関連性が高く、筋力の低下にも影響を受けます。

舌口唇運動機能低下

「パ」、「タ」、「カ」の音を10秒間計測して1秒間当たりの回数を計測します。

「パ」の口唇の動き、「タ」の舌前方の動き、「カ」の舌後方の動きを観察し、いずれか1つでも1秒当たりの発音回数が6回未満の場合、舌口唇運動機能低下と評価します。

「パ」の口唇の動き、「タ」の舌前方の動き、「カ」の舌後方の動きを観察し、いずれか1つでも1秒当たりの発音回数が6回未満の場合、舌口唇運動機能低下と評価します。

低舌圧

舌圧は、舌圧測定器を用いて測定します。

舌圧測定器のプローブを舌で硬口蓋に数秒間全力で押し付け、最大舌圧を計測し、最大舌圧が30kPa未満で低舌圧と評価します。

低舌圧の原因は、脳血管障害やパーキンソン病などの疾患、舌がんの術後などの直接的な原因と廃用症候群、低栄養等の相互的な影響と考えられています。

舌圧測定器のプローブを舌で硬口蓋に数秒間全力で押し付け、最大舌圧を計測し、最大舌圧が30kPa未満で低舌圧と評価します。

低舌圧の原因は、脳血管障害やパーキンソン病などの疾患、舌がんの術後などの直接的な原因と廃用症候群、低栄養等の相互的な影響と考えられています。

嚥下機能低下

嚥下スクリーニング検査(EAT-10)または自記式質問票(聖隷式嚥下質問紙)のどちらかの方法で評価します。

- 嚥下スクリーニング質問用紙

10項目の質問で構成され、それぞれ5段階で回答し、合計点が3点以上であれば問題ありと判定し、専門医療機関での精査が必要となります。

また、主観的な評価でありますが、個々の質問項目に注目するとその方のQOLを評価する項目もあるため、介入効果の判定にも有効です。 - 自記式質問票(聖隷式嚥下質問紙)

より頻繁に起こる、または、重症を疑わせる解答項目(Aの項目)が1つ以上の場合、嚥下機能低下と判定する。

口腔機能低下症の治療方法

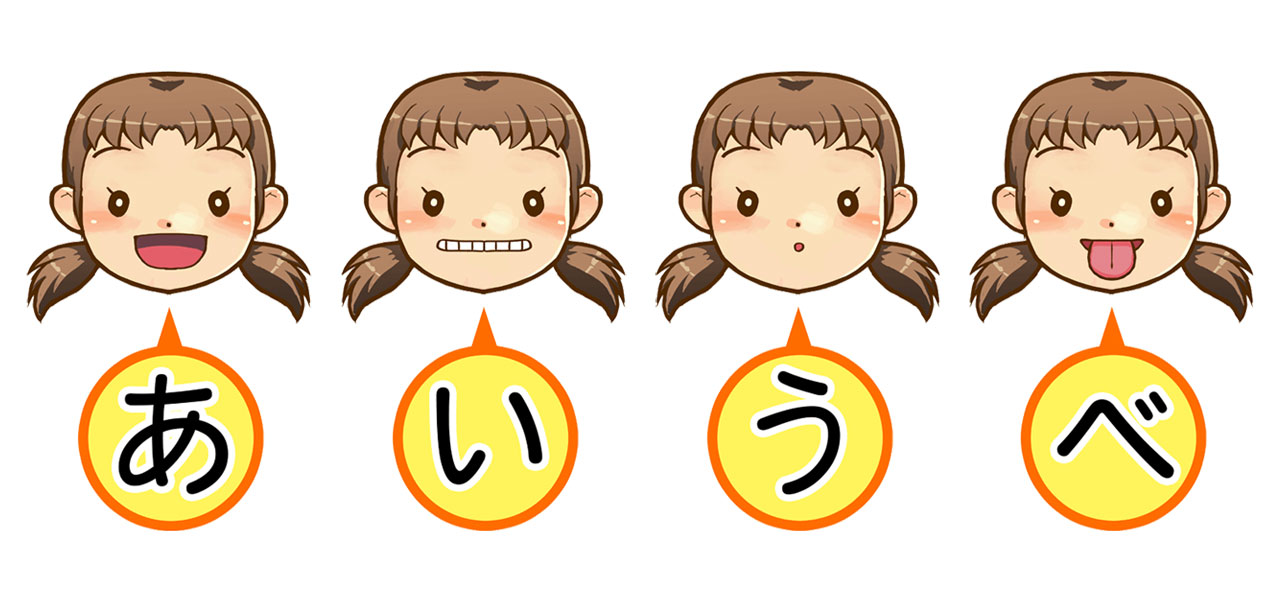

あいうべ体操

「あいうべ体操」どこかで聞いたことがあるのではないでしょうか?

「あ」、「い」、「う」、「べ」と繰り返し言うことで、舌圧を鍛え、口呼吸を抑制することができる健康促進のお口の体操です。

「あ」、「い」、「う」、「べ」と繰り返し言うことで、舌圧を鍛え、口呼吸を抑制することができる健康促進のお口の体操です。

この体操、とても簡単で口を大きく「あ~」「い~」「う~」「べ~」と動かすだけです。

この①~④までを1セットとし、これを大きく動かしながら、ゆっくり10回程度繰り返します。

運動ですから、できるだけ大げさに行った方が効果的です。

一度に行うのは10セット程度で、1日30セット程度を目安に行います。

- “あ~”と言いながら口を大きく開く。

- “い~”と言いながら口を横に広げる。

- “う~”と言いながら口をすぼめる。

- “べ~”で舌を思い切り前に出す。

この①~④までを1セットとし、これを大きく動かしながら、ゆっくり10回程度繰り返します。

運動ですから、できるだけ大げさに行った方が効果的です。

一度に行うのは10セット程度で、1日30セット程度を目安に行います。

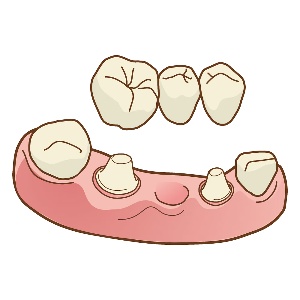

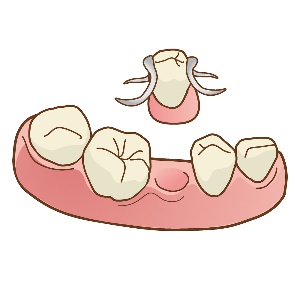

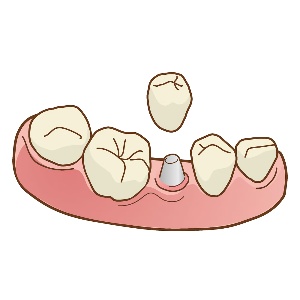

咬合の回復

歯が無くなると、その分食べ物をかみ砕く能力が低下し、硬いものが食べられなくなります。

そのため、歯が無くなってしまった部分を補って物を食べられるようにする必要があります。

歯が無くなってしまった部分に対する治療法は3種類あり、お口の中の状態に合わせて最適なものを使って治療を行う必要があります。

そのため、歯が無くなってしまった部分を補って物を食べられるようにする必要があります。

歯が無くなってしまった部分に対する治療法は3種類あり、お口の中の状態に合わせて最適なものを使って治療を行う必要があります。

| ブリッジ | 入れ歯(義歯) | インプラント |

|---|---|---|

|  |  |

| 失った歯の両隣の健康な歯を削って支えにして、人工の歯を橋のように架けます。 | 義歯を金具で固定するため、残っている健康な歯に留め金をかけます。 | 顎の骨に独立した人工の歯根を埋入し、その上に人工の歯を作ります。 |

まとめ

おいしく食事をすることは、全身の活力を保つためにもとても重要です。

口腔機能が低下すると、食事量が減り、肉や魚などのタンパク質の摂取量が減少します。

また、高齢になると動物性タンパク質の摂取量が減少する傾向がありますが、肉や魚は筋肉をつくるために欠かすことのできない食材です。

筋肉を作り出す良質なタンパク質を摂取するためには、肉や魚、乳製品などいろいろなものをバランスよく食べることが重要となります。

口腔機能が低下すると、全身の衰えに繋がりますが、早期に発見し、適切な処置をすることで予防できます。

具体的には、あいうべ体操などで舌圧を鍛えることや楽しいおしゃべり、食事などが効果的です。

口腔機能低下症は早期発見・早期予防を心掛けることにより、寝たきりなどの要介護状態になるリスクを予防・回避し、健康寿命を延ばすことが出来ます。

口腔機能が低下すると、食事量が減り、肉や魚などのタンパク質の摂取量が減少します。

また、高齢になると動物性タンパク質の摂取量が減少する傾向がありますが、肉や魚は筋肉をつくるために欠かすことのできない食材です。

筋肉を作り出す良質なタンパク質を摂取するためには、肉や魚、乳製品などいろいろなものをバランスよく食べることが重要となります。

口腔機能が低下すると、全身の衰えに繋がりますが、早期に発見し、適切な処置をすることで予防できます。

具体的には、あいうべ体操などで舌圧を鍛えることや楽しいおしゃべり、食事などが効果的です。

口腔機能低下症は早期発見・早期予防を心掛けることにより、寝たきりなどの要介護状態になるリスクを予防・回避し、健康寿命を延ばすことが出来ます。