糖の種類と虫歯の関係

歯の豆知識

こんにちは!歯科助手・受付の田中です😊

まだまだ暑い日が続きますね☀

ついつい不規則な生活になってしまいがちですが、体調管理に気をつけて夏を乗り切りましょう!

さて、今回は糖の種類と虫歯の関係について、管理栄養士の視点からお話していきたいと思います🍭

<虫歯菌に分解されやすい糖とされにくい糖 >

糖が虫歯の原因になるというのは皆さんもよく耳にするかと思いますが、一言に糖といっても様々な種類があることはご存知ですか?ごはんやパンに含まれている糖や、お菓子やジュースなどに入っている糖など。一体、どの種類の糖に気をつければいいのでしょうか。

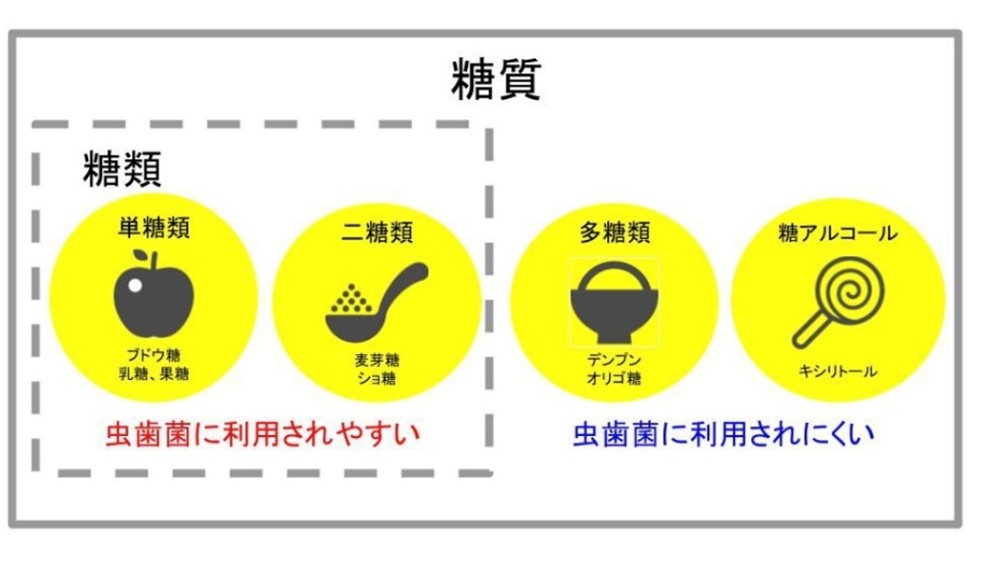

糖質は大きく分けて4つに分類されます。

❶単糖類(ブドウ糖、乳糖、果糖)

❷二糖類(麦芽糖、ショ糖)

❸多糖類(デンプン)

❹糖アルコール(キシリトール)

糖質の最小単位は単糖です。単糖が2個くっついたものを二糖、たくさん集まったものを多糖と呼びます。ちなみに糖アルコールとは、砂糖とアルコールがくっついた構造をしている糖質のことです。

この4種類の糖質のうち最も注意が必要なのは、お菓子やジュースに含まれている❶単糖類や❷二糖類です。どちらも分子の小さい糖なので、虫歯菌に利用されやすいのです。虫歯菌は、分子の小さい糖をエサにして、歯の表面を溶かす酸を生成します。逆に、分子が大きいと利用されにくくなります。

それでは、それぞれの糖とその虫歯への影響を説明していきます。

❶❷単糖類と二糖類

砂糖、果物、乳製品、ビールなどに含まれている糖のことです。先ほど虫歯菌に利用されやすい糖だとご説明しました。ただし、朝昼晩の食事のみの摂取であれば、虫歯のリスクは比較的大きくありません。いくら虫歯菌のエサになりやすいからといっても、次の食事までに唾液によって再石灰化されるからです。 しかし、これらの糖を間食で摂ってしまうと、まだ修復が追ついていない歯にとって、大きなダメージとなってしまいます。単糖類や二糖類は虫歯菌が一番好むといわれている上に、手軽に摂取しやすい糖でもあります。虫歯の進行を食い止めるためにも、意識して減らした方がいいでしょう。

❸多糖類

多糖類は、ご飯やパンに含まれている糖のことです。そのままだと分子が大きすぎて、虫歯菌は利用できません。よって、❶単糖類や❷二糖類に比べると虫歯のリスクは少ないといえます。小腹が空いてしまった時の間食や、子どものおやつに取り入れるのにおすすめです。 だからといって、リスクがゼロというわけではありません。唾液に含まれる消化酵素が単糖に分解すると、虫歯菌が利用できるようになります。 多糖類とはいえ安心せず、食べた後は歯を磨いて、お口の中に長時間さらされないようにするのがポイントです。

❹糖アルコール

糖アルコールの代表的な例としてキシリトールやマルチトールなどがあげられます。単糖類に水素がくっついた特殊な構造をしていて、虫歯菌のエサになりません。

とくにキシリトールに関しては、虫歯予防の効果がある唯一の糖です。菌の活動を弱める働きがあり虫歯の発生や進行を防ぐ効果があります。安心して摂取できるといえるでしょう。 ただし、キシリトールの効果を得るためには、50%以上配合されていることが条件となります。製品によっては微量しか含まれていないものもあるので、成分表示をチェックしてみてくださいね。

<ポイント>

・単糖類や二糖類は虫歯菌のエサになりやすい

・とくに間食に含まれる砂糖(ショ糖)に注意

・多糖類は虫歯菌に利用されにくいが、唾液で分解されるとエサになる

・キシリトールは虫歯予防の効果がある

<最後に>

今回は糖の種類とその虫歯への影響をご説明しました。糖の過剰摂取は虫歯だけなく、様々な生活習慣病の原因にもなります。その特性をしっかり理解して、上手に食生活へ取り入れましょう。

まだまだ暑い日が続きますね☀

ついつい不規則な生活になってしまいがちですが、体調管理に気をつけて夏を乗り切りましょう!

さて、今回は糖の種類と虫歯の関係について、管理栄養士の視点からお話していきたいと思います🍭

<虫歯菌に分解されやすい糖とされにくい糖 >

糖が虫歯の原因になるというのは皆さんもよく耳にするかと思いますが、一言に糖といっても様々な種類があることはご存知ですか?ごはんやパンに含まれている糖や、お菓子やジュースなどに入っている糖など。一体、どの種類の糖に気をつければいいのでしょうか。

糖質は大きく分けて4つに分類されます。

❶単糖類(ブドウ糖、乳糖、果糖)

❷二糖類(麦芽糖、ショ糖)

❸多糖類(デンプン)

❹糖アルコール(キシリトール)

糖質の最小単位は単糖です。単糖が2個くっついたものを二糖、たくさん集まったものを多糖と呼びます。ちなみに糖アルコールとは、砂糖とアルコールがくっついた構造をしている糖質のことです。

この4種類の糖質のうち最も注意が必要なのは、お菓子やジュースに含まれている❶単糖類や❷二糖類です。どちらも分子の小さい糖なので、虫歯菌に利用されやすいのです。虫歯菌は、分子の小さい糖をエサにして、歯の表面を溶かす酸を生成します。逆に、分子が大きいと利用されにくくなります。

それでは、それぞれの糖とその虫歯への影響を説明していきます。

❶❷単糖類と二糖類

砂糖、果物、乳製品、ビールなどに含まれている糖のことです。先ほど虫歯菌に利用されやすい糖だとご説明しました。ただし、朝昼晩の食事のみの摂取であれば、虫歯のリスクは比較的大きくありません。いくら虫歯菌のエサになりやすいからといっても、次の食事までに唾液によって再石灰化されるからです。 しかし、これらの糖を間食で摂ってしまうと、まだ修復が追ついていない歯にとって、大きなダメージとなってしまいます。単糖類や二糖類は虫歯菌が一番好むといわれている上に、手軽に摂取しやすい糖でもあります。虫歯の進行を食い止めるためにも、意識して減らした方がいいでしょう。

❸多糖類

多糖類は、ご飯やパンに含まれている糖のことです。そのままだと分子が大きすぎて、虫歯菌は利用できません。よって、❶単糖類や❷二糖類に比べると虫歯のリスクは少ないといえます。小腹が空いてしまった時の間食や、子どものおやつに取り入れるのにおすすめです。 だからといって、リスクがゼロというわけではありません。唾液に含まれる消化酵素が単糖に分解すると、虫歯菌が利用できるようになります。 多糖類とはいえ安心せず、食べた後は歯を磨いて、お口の中に長時間さらされないようにするのがポイントです。

❹糖アルコール

糖アルコールの代表的な例としてキシリトールやマルチトールなどがあげられます。単糖類に水素がくっついた特殊な構造をしていて、虫歯菌のエサになりません。

とくにキシリトールに関しては、虫歯予防の効果がある唯一の糖です。菌の活動を弱める働きがあり虫歯の発生や進行を防ぐ効果があります。安心して摂取できるといえるでしょう。 ただし、キシリトールの効果を得るためには、50%以上配合されていることが条件となります。製品によっては微量しか含まれていないものもあるので、成分表示をチェックしてみてくださいね。

<ポイント>

・単糖類や二糖類は虫歯菌のエサになりやすい

・とくに間食に含まれる砂糖(ショ糖)に注意

・多糖類は虫歯菌に利用されにくいが、唾液で分解されるとエサになる

・キシリトールは虫歯予防の効果がある

<最後に>

今回は糖の種類とその虫歯への影響をご説明しました。糖の過剰摂取は虫歯だけなく、様々な生活習慣病の原因にもなります。その特性をしっかり理解して、上手に食生活へ取り入れましょう。